编辑丨苏木恒利配资

文丨苏木

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

我们每天都在用的地图导航功能,涉及到国家军事命脉!

美国现有的一款GPS,只要关闭,全球的导弹弹道就如同虚设一般,只因为国际很多国家太依赖美国的系统!

大家是不是以为,不就是一个导航系统吗,怎么可能会有这么大作用呢?

中俄两国早在几年前就已经开始布局,摆脱美国的控制了。

看不见的GPS如何控制国际社会

当我们轻触手机屏幕,规划出一条躲避拥堵的最佳路线时,或许很少有人会想到,这项日常的便利背后,链接着一套决定全球军事力量投送能力的复杂系统。

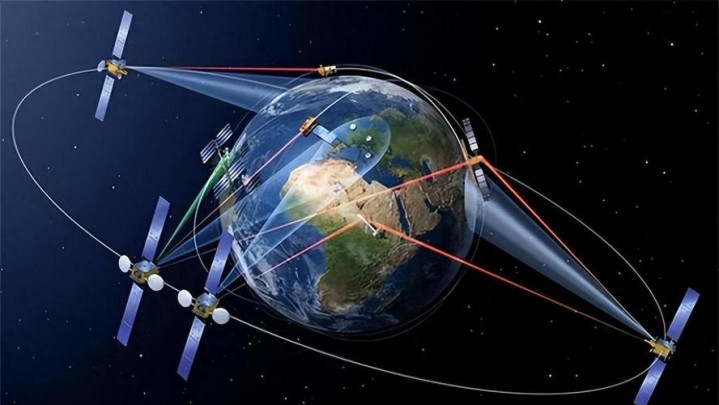

全球卫星导航的演进史,并非纯粹的技术进步叙事,它更是一场围绕“技术主权”展开的激烈权力博弈。

美国GPS曾构建起一个看似牢不可破的单极技术霸权,但这个格局正被以中国北斗和俄罗斯格洛纳斯为代表的新兴力量彻底重塑。

世界由此进入了一个技术上多极制衡的战略新阶段,国家命运与头顶的星辰紧密相连。

全球定位系统的诞生源于军事需求,从1973年开始,美国国防部投入数百亿美元,旨在彻底解决军队在任何地点、任何时间都能精确定位自身的难题。

1995年,这个宏大计划宣告完成。

由24颗卫星组成的星座,于2万公里高空轨道,其信号覆盖超95%的地球表面。

GPS一经问世恒利配资,就在战场上彰显出划时代的威力。

1991年海湾战争时,尚处于组网阶段的GPS系统引导战斧巡航导弹,命中率竟高达98%令人惊叹。

美军地面部队手持接收设备,于广袤沙漠达成前所未有的高效机动,战争结果悬殊,美军阵亡仅146人,伊拉克军队却有数万人丧生。

凭借无与伦比的先发优势与实战经验,GPS迅速成为全球导航技术的标杆,它的民用信号误差约10米,足以满足大众日常导航需求。

而经过加密的军用信号,精度更是达到了厘米级。这种卓越性能使其成功将自身塑造成一种全球“标准”。

很快全世界多数国家的飞机、船只,甚至核心的导弹系统,都开始深度依赖GPS提供的服务。

从北约成员国的武器库,到以色列的“杰里科”导弹与印度的“烈火”导弹,其内部都嵌入了GPS芯片。

一个以美国为核心的全球技术依赖体系悄然形成,所有用户都被笼罩在其强大的“引力场”之内。

然而这种标准内嵌着巨大的风险,因为其控制权完全掌握在美国国防部手中,美方不仅有权对民用信号进行加密或直接关闭,还能实施区域性的军事信号干扰。

一旦启用此项权力,灾难性的后果便会接踵而至。

依赖他人的代价有多大

1993年发生的“银河号”事件,成为一记响亮的警钟,当时美国以怀疑中国“银河号”货轮运载化武原料为由,单方面关闭了该船所在区域的GPS信号。

这艘巨轮瞬间失去了方向,在茫茫的印度洋上无助地漂流了33天,最终经过多方查验,船上并未发现任何违禁品。

这次事件清晰地暴露了一个残酷的现实,当一个国家的核心基础设施和经济命脉依赖他国技术时,其国家主权是何等脆弱。

导航权力的丧失恒利配资,意味着在关键时刻可能任人宰割,这种风险甚至存在于盟友体系内部。

在1999年的科索沃战争期间,美国就曾短暂关闭了特定战区的GPS信号,这一举动直接导致部分依赖GPS进行制导的北约武器出现失误。

这表明即便是在同一个阵营内,技术依赖也绝非绝对可靠,其最终解释权永远属于系统的掌控者。

面对这种潜在的战略威胁,一些国家开始寻求破解之道,其中俄罗斯与中国的选择,代表了两条截然不同的破局路径。

俄罗斯的格洛纳斯系统承载着苏联时代的荣光与遗产,它的研发始于1970年代,其目标非常明确,就是为了抗衡美国的GPS。

然而随着苏联的解体,俄罗斯经济陷入困境,格洛纳斯系统也随之衰败,在轨的卫星数量锐减,一度濒临崩溃。

但独立的导航能力对于一个大国而言至关重要,2001年俄罗斯政府下定决心,投入巨额资金重启该项目。

经过十年的努力,到2011年格洛纳斯系统终于恢复了全球覆盖能力,由24颗卫星组成的星座再次为全球提供服务。

这套系统的核心技术完全独立于GPS,并且在北方高纬度地区,其信号表现甚至优于GPS。

在军事领域,测距精密程度,直接决定着导弹能提供的可靠控制权。

几年前俄乌爆发冲突之后,他们的系统对对方产生强大的干扰,直接证明了卫星系统在现代战争中的价值。

格洛纳斯的复兴之路,是一条在废墟上重建辉煌的继承与坚守之路,它向世界表明,即便历经波折,只要国家意志足够坚定,依然能够重塑自身的技术主权。

被“逼”出来的世界第一

与俄罗斯的复兴不同,中国的北斗系统走上了一条从零开始的新生之路,“银河号”事件的切肤之痛,成为驱动中国下定决心研发自主导航系统的直接催化剂。

1994年12月,北斗项目正式获批立项,其研发之路艰辛异常,项目初期,中国遭遇西方严密技术封锁,像高精度星载原子钟这类关键部件,无法从国外购得。

资金与人才的短缺亦成为巨大阻碍,然而恰是这般困境,激发了中国科研人员自力更生的决心。

而我们却有着比较清晰的研究方向,这个计划在25年前就已经启动了。

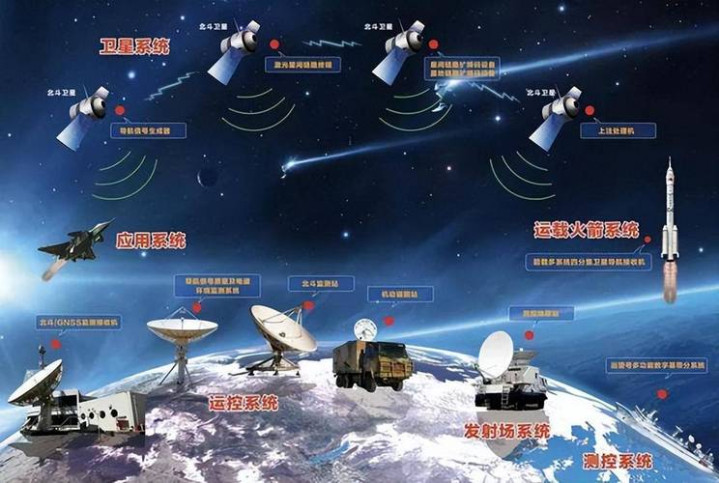

该规划明确而有序,北斗一号系统的起步堪称中国卫星发展进程的重要节点。

第二步到2012年建成北斗二号系统,实现了对亚太地区的稳定覆盖。

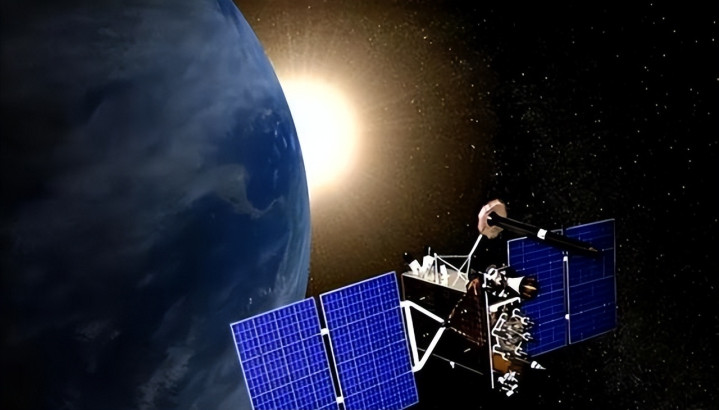

第三步极为关键,即于2020年构建由55颗中高轨道混合卫星组成的北斗三号系统,从而正式达成全球组网。

北斗系统在设计上展现出后发优势和诸多创新,其独特的混合轨道设计,使得信号覆盖更稳定、盲区更少。

所采用的三频段信号极大地提升了抗干扰能力,北斗的独特之处在于具备短报文通信功能,在无手机网络覆盖之处,用户也能借此发送信息。

如今北斗的定位精度已优于1米,能够实现车道级导航,在军事上它为东风-21D、东风-41等核心导弹系统提供了精准指引,确保了国家战略威慑力量的绝对可靠。

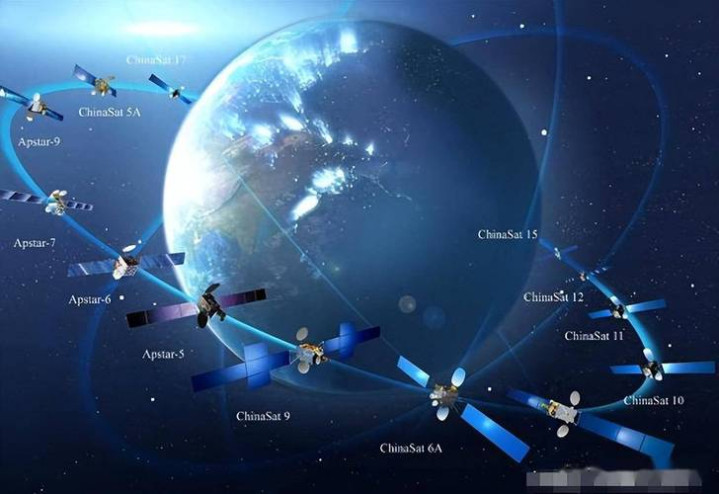

在民用领域,北斗生态已呈蓬勃发展之态,高德地图与北斗系统的交互频次颇为惊人,每日竟超2000亿次。

众多国产手机深度集成北斗芯片,北斗亦与百余个国家开展合作,其全球用户规模超10亿。

这条新生之路,不仅实现了技术自主,更完成了从替代到局部超越的转变。

结语

那么大家觉得,在未来的科技竞争中,除了卫星导航,还有哪些领域必须牢牢握住自主研发的自主权?

如果换成你是某个国家的决策者,会优先投入资源建设自主导航系统,还是选择与其他国家合作呢?

参考资料:

资源中国《从GPS到GNSS》

恒利配资

恒利配资

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。